Alkohol

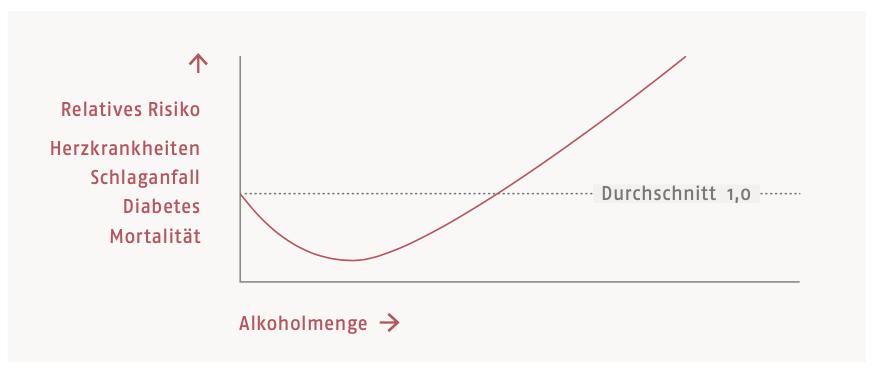

Die Medien warnen gern vor den Gefahren des Alkohols, manche fordern sogar eine neue Prohibition. ZeroAlkohol: Für die öffentliche und private Gesundheit sowie die Sozialsysteme wäre das eine Tragödie. Zwar ist Alkohol im Übermaß tatsächlich eine Bedrohung – doch gar kein Alkohol auch. Tatsächlich steigen die gesundheitlichen Risiken mit zunehmenden Verzehrsmengen. Doch wenn sie gegen Null gehen, ist es genauso. Die Medizinforschung hat dafür den Begriff der J-Kurve geprägt, und warnt deshalb vor Alkoholmissbrauch ebenso wie vor Abstinenz. Eine Sonderrolle spielt dabei noch der Wein: Er galt jahrtausendelang sogar als Medizin, diente nicht nur der Vorbeugung, sondern auch der Behandlung von Krankheiten (siehe Hans-Ulrich Grimm: Wein ist gesund).

Alkohol, auch Ethylalkohol genannt – Fachbegriff: Äthanol oder gemäß internationaler Schreibweise Ethanol, chemische Summenformel: C2H6O. Die Experten betrachten ihn als schlimmes Gift, völlig zu Recht. Sogar der Körper sieht das so; er zieht seine Konsequenzen und schaltet, wo immer er ihn trifft, auf Attacke und organisiert seine Abwehrtruppen. Dafür hat er ja seine Alarmpläne und Befehlsketten, die Kampf- und Reparaturprogramme hochfahren. Und er zielt damit zum Beispiel ganz direkt auf Krankheitserreger, was eines seiner Erfolgsgeheimnisse war über Jahrtausende, als es noch keine Antibiotika und Desinfektionsmittel gab.

Der Alkohol hilft dabei, denn ein bisschen Gift regt den Körper an, seine Abwehr zu trainieren, sie auf Stand-by zu halten – jederzeit zum Abwehrschlag bereit. Das Fachwort dafür lautet Hormesis, ein griechischer Begriff, der so viel wie »Anregung, Anstoß« bedeutet.

Weil er ein Gift ist, aktiviert er überall die Sensoren der Abwehr, schon im Mund, auf der Zunge, wo er auf Rezeptoren trifft, die sozusagen als Wachposten installiert wurden.

So geht das weiter auf der Reise durch den Körper, durch die Speiseröhre in den Magen, die Leber, den Darm, ins Blut. Dort beteiligt sich der Alkohol zum Beispiel an Schutz- und Säuberungsaktionen und verbessert die Werte beim Cholesterin; er hilft mit, die Bildung von Klümpchen und Plättchen zu verringern, erweitert die Adern, verhindert Verstopfung, senkt den Druck, schützt das Herz, verbessert den Kreislauf und beugt so Herzinfarkt und Schlaganfall vor.

Abstinenz, das zeigen die wissenschaftlichen Daten, ist ein bisher übersehenes Risiko, vor allem für das Herz. Wenn der Alkoholkonsum bei null liegt, geht es steil aufwärts bei den Krankheitsraten, sogar höhere Sterblichkeit droht, verglichen mit mäßigem Genuss.

Sogar die Tiere nutzen den Alkohol zu medizinischen Zwecken, etwa die Fruchtfliege Drosophila melanogaster, das kleine Modellwesen der Biologen und Mediziner. Sie wird ständig von lästigen Wespen bedroht und setzt sich gegen diese trickreich und unter Ausnutzung des Alkohols und seiner physiologischen Fähigkeiten zur Wehr. Die Fruchtfliege legt ihre Larven in gärende Früchte, nutzt damit die Potenziale des Alkohols, der ja eigentlich ein Gift ist, und verbessert so ihre Kampfposition gegenüber den Wespenattacken.

So dienen mithin »natürliche Alkoholspiegel« dem kleinen Körper der Drosophila gewissermaßen als »Schutzgift«, schreiben Biologen von der Emory University in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia in ihrem Bericht über den »Alkoholkonsum als Selbstmedikation der Fruchtfliege« (Alcohol Consumption as Self-Medication against Blood-Borne Parasites in the Fruit Fly).

Durchaus denkbar sei, meinen die Forscher, »dass der Alkoholkonsum ähnliche Schutzwirkungen bei anderen Organismen haben« könnte und womöglich nicht nur Drosophila in der Lage sei, »die heilenden Eigenschaften von Alkohol zu nutzen«.

Und tatsächlich: Viele Lebewesen tun das. Die Vögel, sogar die Igel, die Eichhörnchen, Hunde und Elche. Auch Elefanten tun es. Und Affen.

Robert Dudley, Biologieprofessor an der University of California in Berkeley, hat die »Hypothese vom betrunkenen Affen« entwickelt (Drunken Monkey Hypothesis), mit der er die Vorliebe für Alkohol erklären will – und dessen Rolle in der Geschichte der Zivilisation.

Für Dudley ist der Genuss alkoholischer Getränke der Auslöser für einen evolutionären Sprung in der Gattungsentwicklung. Denn wer in der Lage ist, die vergorenen Früchte, das Wein-Geschenk der Natur sozusagen, in Maßen zu genießen, verschaffe sich einen evolutionären Vorsprung.

So seien die kleinen Alkohol-Früchtchen leicht verdaulich, lieferten also problemlos und ohne großen Aufwand wertvolle Kalorien. Wer das erkennt und nutzt, ist natürlich besser dran als die anderen: »Wenn man den Alkohol riechen und schneller zur Frucht kommen kann, hat man einen Vorteil«, sagt Dudley. »Du besiegst die Konkurrenz und bekommst mehr Kalorien.« Es lohne sich also, diese Nahrungsquelle zu nutzen – auch für Menschen.

Schließlich können die alkoholischen Getränke Krankheitserreger abtöten. Zudem, meint Dudley, erlebten diejenigen, die sich so gestärkt hatten, beim Essen einen »sanften Anflug von Vergnügen« im Gehirn – und hatten wahrscheinlich auch bei der Fortpflanzung mehr Erfolg.

Der Alkohol war mithin auch ein wichtiger Antrieb für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation meint Professor Patrick Edward McGovern, Wissenschaftlicher Direktor am Museum der Universität von Pennsylvania in Philadelphia und zugleich Leiter einer Forschungseinrichtung mit der Bezeichnung»Laboratorium für Biomolekulare Archäologie für Küche, fermentierte Getränke und Gesundheit«.

Und »fermentierte Getränke«, insbesondere der Wein, waren in der Tat, meint McGovern, evolutionär von Vorteil, vor allem im Sozialen, bei der Entwicklung von Kommunikation und Interaktion, also der menschlichen Zusammenarbeit, ohne die eine höhere Form von Wirtschaftstätigkeit nicht denkbar ist: »Es gibt gute Beweise aus der ganzen Welt, dass alkoholische Getränke für die menschliche Kultur wichtig sind«, und zwar so wichtig, dass der Homo sapiens, der »kluge Mensch«, eigentlich eine andere Gattungsbezeichnung verdient hätte: Homo imbibens, der trinkende Mensch.

Der Alkohol setzt zum Beispiel im Gehirn sogenannte Endorphine frei, vor allem wenn er in geselligen Zusammenhängen genossen wird. Diese Endorphine – köpereigene Drogen, die sowohl bei Schmerzen als auch bei Glückszuständen ausgeschüttet werden – »erzeugen ein positives Gefühl in einem Menschen«, sagt ein weiterer Experte aus diesem Forschungsfeld, der Evolutionspsychologe Professor Robin Dunbar von der Universität Oxford. Sie machen auch mutiger, sie stärken nebenbei das Immunsystem und die Gesundheit und erleichtern mithin das Überleben unter widrigen äußeren Umständen.

Die Evolution von Freundschaft und Geselligkeit hat Robin Dunbar zufolge auch materielle und ökonomische Aspekte. Denn die Freunde, mit denen unsere Ahnen zusammengesessen, getrunken und gelacht haben, waren natürlich auch sonst eine Hilfe – bei der Nahrungsbeschaffung, bei der Abwehr von Angreifern, bei der Entwicklung von Techniken und der Planung von Aktivitäten. Klare »Vorteile« also, sagt Dunbar, »die direkt vom Alkoholkonsum abgeleitet werden können«.

Die positiven Wirkungen auf das Gehirn führten zu besseren geistigen Leistungen. Und die Effekte auf das soziale Miteinander ermöglichten die Entwicklung der passenden gesellschaftlichen Modelle des Zusammenlebens. Weil der Konsum alkoholischer Getränke die Menschen zudem risikobereiter macht, mutiger, weniger ängstlich, könnte das ein Antrieb für Innovation und Entwicklung gewesen sein.

Kurz: Der Alkohol ist das Schmiermittel der Zivilisation.

Die ganz großen Übergänge in der Menschheitsgeschichte zeigen den Archäologen zufolge einen Zusammenhang mit solchen Getränken: von den Anfängen der Landwirtschaft in jener Zeit, als die Menschen sesshaft wurden, bis zu den Ursprüngen der Schrift.

Bisher hatten die Forscher geglaubt, die Menschheit sei sesshaft geworden, um Nahrungsmittel zu produzieren, doch mittlerweile meinen die Archäologen eher, es sei ihnen damals um die alkoholischen Getränke gegangen – und um die damit verbundene Geselligkeit. Darauf deuten auch die Fundstätten hin, die frühen Zeugnisse für die Herstellung und den Genuss solcher Getränke, die in der Regel auch Kultstätten waren, mithin eingebunden in religiöse Rituale – und damit in die frühen Formen sozialer Kooperation.

Mehr dazu:

Hans-Ulrich Grimm: Wein ist gesund

Die J-Kurve: Zu viel Alkohol ist ungesund - gar keiner aber auch. Aus: Hans-Ulrich Grimm: Wein ist gesund

Sie möchten die Arbeit von Dr. Watson unterstützen?

Jetzt spendenSie haben noch nicht das Richtige gefunden?

Dann können Sie auch den gesamten DR. WATSON durchsuchen:

! Hinweis

Das DR. WATSON Lexikon gibt keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Das DR. WATSON Lexikon informiert über Nahrungsmittel – unabhängig, wissenschaftlich fundiert, verständlich. Und immer mit einer klaren Perspektive: Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten.

Das DR. WATSON Lexikon betrachtet auch die Rolle des modernen Ernährungssystems, der sogenannten westlichen Ernährung, mit der globalen industriellen Einheitskost der großen Konzerne, vor allem der gesundheitlich problematischen ultra-verarbeiteten Nahrung.

Es informiert über die Auswirkungen der Nahrungsmittel auf den menschlichen Organismus, insbesondere über die Folgen deren industrielle Produktion, auch auf, die Umwelt, den Planeten.

Das ist das neue Paradigma bei der Bewertung: Der Grad der Entfernung von der Natur.

Immer mehr Fachleute in aller Welt sehen dies als wesentliches Kriterium bei der Frage nach dem gesundheitlichen Wert der Lebensmittel.

Denn es ist ein großer Unterschied, ob ein Erdbeerjoghurt selbst gemacht wird, mit frischen Früchten, oder ob er aus dem Plastikbecher kommt. Oder die Pizza: Da ist die Tiefkühlvariante ein völlig anderes Nahrungsmittel als das traditionelle Vorbild. Auch bei den Vitaminen ist es wichtig, ob sie aus einem Apfel kommen, oder aus der Corn-Flakes-Packung, oder gar als Pille aus der Apotheke, dem Drogeriemarkt oder dem Internet.

Es geht im 21. Jahrhundert nicht mehr bloß um Kalorien, um Nährstoffe und Schadstoffe, Viren und Bakterien, um Zucker, Fett, Vitamine.

Es geht auch um die Chemie im Essen, um Kollateralschäden der industriellen Produktion, sogar um die Verbindungen von Medien und einflussreichen Fachleuten zu Industriekonzernen – und um allfällige Schieflagen im Expertenurteil, die bei Konsumenten zu Fehlentscheidungen bei der Nahrungsauswahl und damit zu Gesundheitsproblemen führen können.

Das DR. WATSON Lexikon zeigt die Folgen der industriellen Herstellung von Nahrung – auch für die Gesellschaft, die einen immer größeren Aufwand treiben muss, um die zunehmende Krankheitslast zu bewältigen.

Die Industrialisierung der Nahrung hat auch Auswirkungen auf das Gehirn, die Psyche, das Wohlbefinden, die intellektuelle Leistungsfähigkeit und das Verhalten.

Die industrielle Nahrungsproduktion stellt eine epochale Veränderung dar, nach Ansicht mancher Experten vergleichbar mit den Umwälzungen in jener Zeit, als die Menschen sesshaft wurden.

Es geht um uns alle, ganz persönlich, auch um unsere Kinder, deren Zukunft, die ganze Gesellschaft, sogar um die Tiere, die unter der Entfremdung von den natürlichen Grundlagen ebenfalls leiden.

Mehr Wissen über diese Veränderungen – und was sie für mich bedeuten: Das DR. WATSON Lexikon liefert die nötigen Informationen – und damit wertvolle Anregungen für den Weg aus der industriellen Ernährungsfalle.

DR. WATSON informiert auch über die Auswirkungen von chemischen Zusatzstoffenauf den Organismus, auf die Gesundheit, detalliert und ausführlich in einer eigenen Datenbank.

DR. WATSON hat als erster Informationsdienst Zusatzstoffe einer eigenen Bewertung unterzogen, eigene Recherchen angestellt, tausende von Studien herangezogen und einheitlich nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin analysiert. Unsere Vorgehensweise ist klar definiert und transparent.

Offiziell gelten Zusatzstoffe in industrieller Nahrung als unbedenklich. Wer also nur wenig davon isst und von robuster Konstitution ist, hat nichts zu befürchten. (Bei Allergien allerdings kann ein Milligramm vom Falschen schon tödlich sein.)

Chemisch hergestellte Additive sind, im Gegensatz zu normalen Zutaten wie Blumenkohl, Sahne oder Hähnchenfleisch, keine traditionellen Bestandteile eines Gerichtes oder Lebensmittels. Der Körper hat deshalb keine adäquaten, evolutionär eingeübten Mechanismen zu ihrer Verarbeitung.

Der Mensch braucht keine Zusatzstoffe. Nur die Industrie braucht sie.

Sie dienen dazu, das industrielle Essen geschmacklich oder farblich aufzuwerten – äußerlich. Buntere Brause, braunere Saucen, haltbarere Nudelsuppen, luftigere Kuchen, Brötchen mit einer Extraportion Brötchenduft, cremigere Quarks mit weniger Fett, Joghurts, in denen jedes Fruchtstückchen stabil an seinem Platz bleibt.

Das Ziel: Industrielles Essen soll attraktiver erscheinen. Und das möglichst lange (Shelf Life). Denn in der Welt der Fabriken und Supermärkte müssen die Nahrungsmittel billig sein und widernatürlich lange halten, was nur mit den Mitteln der Chemie möglich ist.

Viele industrielle Nahrungsmittel kommen nicht ohne Zusatzstoffe aus. Tütensuppen würden schnell schimmeln, Margarine ranzig werden, bei Fruchtjoghurts sich Fruchtzubereitung und Joghurt trennen. Das Fertig-Dressing für den Salat würde sich in die Bestandteile Kräuter, Essig und Öl auflösen.

Die chemischen Stoffe mit den E-Nummern sind für die industrielle Nahrungsproduktion unerlässlich.

Viele wurden eigens konstruiert, maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Food-Fabriken, gleichsam am Reißbrett, als reine Designerstoffe, ohne jedes Vorbild in der Natur. Manche der verwendeten Substanzen kommen auch in der Natur vor – doch durch die Verwendung als Zusätze explodieren die Verzehrsmengen.

Und so werden die chemischen Zusätze im Essen für immer mehr Menschen zum Gesundheitsrisiko. Bei vielen Zusatzstoffen sind ab einer gewissen Menge Nebenwirkungen nachgewiesen – und sie wiegen weit schwerer als vermutet. Vor allem Kinder verzehren von solchen Zusätzen mehr, als ihnen gut tut (ADI).

Es sind Risiken, die der Mensch selbst geschaffen hat. Es sind keine Kontaminationen durch Verunreinigung oder Verderb, sondern absichtlich hinzugefügte Additive.

Die Zusatzstoffe in solchen Nahrungsmitteln dienen nicht den Konsumenten, sondern den Herstellern industrieller Nahrung.

Sie sollen in erster Linie die Haltbarkeitsdauer verlängern und die Kosten senken. Der menschliche Organismus braucht solche Chemikalien nicht. Einen gesundheitlichen Nutzen für die Verbraucher haben sie ebenfalls nicht. Viele der Zusätze können die Gesundheit gefährden.

So stehen etwa Geschmacksverstärker wie Glutamat in Verdacht, zu Krankheiten wie Alzheimer und Parkinsonbeizutragen. Farbstoffe können zu Hyperaktivität und Lernstörungen führen (ADHS). Auch Migräne kann von Lebensmittelzusätzen ausgelöst werden. Süßstoffe wie Aspartam stehen sogar unter Krebsverdacht. Konservierungsstoffe können den Darm schädigen und das Immunsystem stören. Zitronensäure kann die Zähne angreifen, außerdem schädliche Metalle wie Aluminium ins Gehirn transportieren. Industrielles Aroma kann dick machen. Phosphate können den Alterungsprozess beschleunigen und Krankheiten früher auftreten lassen wie Herzleiden, Bluthochdruck, die Knochenschwäche Osteoporose.

Überraschenderweise können sich die Effekte der einzelnen Chemikalien durch die gemeinsame Verabreichung vervielfachen. Das zeigte unter anderem eine Studie der Universität Liverpool mit den zwei Farbstoffen E104 (Chinolingelb) und E133 (Brillantblau), dem Geschmacksverstärker Glutamat (E621), und der Süßstoff Aspartam (E951).

Das Ergebnis: Die schädliche Wirkung der Zusatzstoffe auf das Gehirn (Neurotoxizität) addierte sich nicht, wie zu erwarten wäre, sondern vervielfachte sich. Eine Mischung aus dem blauen Farbstoff E133 und Glutamat (E621) etwa bremste das Zellwachstum nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, um 15,8 Prozent, sondern um 46,1 Prozent. Eins und eins ist bei Zusatzstoffen also nicht gleich zwei, sondern mitunter auch sechs.

DR. WATSON betrachtet die neuartigen Zutaten der Nahrung konsequent aus der Perspektive der Verbraucher. Die DR. WATSON Datenbank der Zusatzstoffe informiert nicht nur über die verwendeten Substanzen und ihre gesundheitlichen Folgen, sondern auch über ihre Verbreitung: Schließlich geht es um die individuelle Entscheidung der Konsumenten auf der Basis ihrer ganz persönlichen Vorlieben und Neigungen.

Das DR. WATSON Team wurde dabei von anerkannten Wissenschaftlern unterstützt und auch juristisch beraten. Die DR. WATSON Datenbank wird regelmäßig aktualisiert und erweitert. DR. WATSON ist unabhängig von fremden Interessen und Institutionen.

DR. WATSON informiert natürlich auch über die Alternativen. Über Bio-Lebensmittel, die Vorzüge klassischer Ernährungssysteme mit kleinen Bauern, Gärtnern, Köchen, die traditionelle Ernährung, etwa die mediterrane Kost, die als Königsweg gilt zu einem gesunden und langen Leben.

Und DR. WATSON berichtet über Neues und Spannendes aus der Welt der Lebensmittel und der Ernährung, in den DR. WATSON NEWS.

DR. WATSON beschäftigt sich auch mit den Hintergründen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, mit Interessenkonflikten von Wissenschaftlern und Ernährungsberatern, und auch mit Machtfragen, der Lobby, die ganz entscheidend mitbestimmt, was auf den Tisch kommt, was wir zu uns nehmen.

So waren früher Mediziner und Behörden sehr besorgt über die chemischen „Fremdstoffe“ in der Nahrung, vor allem bei chronischer Aufnahme.

Mittlerweile hat sich die offizielle Haltung geändert.

Die Substanzen, die einst als „Fremdstoffe“ galten und sogar von den Fachleuten als „Gifte“ geschmäht wurden, wurden jetzt nicht nur rehabilitiert, sondern sogar geadelt. Obwohl Verbrauchertäuschung weiter offiziell verboten ist, gelten sie jetzt als „Stoffe zur Verbesserung von Lebensmitteln“ (im EU-Fachjargon: Food Improvement Agents). Zur Regelung des Umgangs mit diesen edlen Ingredienzen hat die Europäische Union ein ganzes Quartett aus Vorschriften erlassen, das „Food Improvement Agents Package“ (FIAP), bestehend aus vier Einzelverordnungen zu den unterschiedlichen Typen von Zusätzen.

Die Erkenntnisse über schädliche Effekte dieser „Stoffe zur Verbesserung von Lebensmitteln“ allerdings mehren sich.

Darüber informiert DR. WATSON – unabhängig, wissenschaftlich fundiert, verständlich.